Dass unsere Lebensmittel teurer geworden sind, ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit: Die Preise sind im August 2025 mit 5,2 % mehr gestiegen als die allgemeine Inflation, die im Vergleich zum Vorjahr bei 4,1 % lag. Nur für Wohnen, Wasser und Energie müssen wir noch tiefer in die Tasche greifen.

Versteckte Kosten sichtbar machen

Doch wenn wir sparen wollen und deshalb zu den billigsten Produkten greifen, ohne die Produktionsweise und die Herkunft der Lebensmittel zu hinterfragen, zahlen wir langfristig einen hohen Preis, wie führende Wissenschafterinnen und Praktikerinnen bei einer Diskussionsveranstaltung von Gaumen Hoch betonen.

Sigrid Stagl, Ökonomin und Wissenschafterin des Jahres 2024, stellt darin fest, dass die Herstellung vermeintlich billigerer Produkte aus konventioneller Landwirtschaft versteckte Lasten verursacht, die von der Gesellschaft getragen werden müssen. Durch Umweltverschmutzung, Bodenschäden und gesundheitliche Folgen entstehen für die Gesellschaft Kosten, die im Preis unserer Lebensmittel nicht sichtbar sind. Verbraucher:innen erhalten dadurch falsche Preissignale und treffen Entscheidungen, ohne die wahren Folgen zu kennen.

„Bei den Konsument:innen kommt genau das Gegenteil an: nämlich, dass Bio-Produkte teuer sind und konventionell produzierte Produkte billig. Weil ein Teil der Kosten nicht bei den Nutzer:innen ankommt. Die Kosten tragen zukünftige Generationen.“

Billig essen, teuer bezahlen

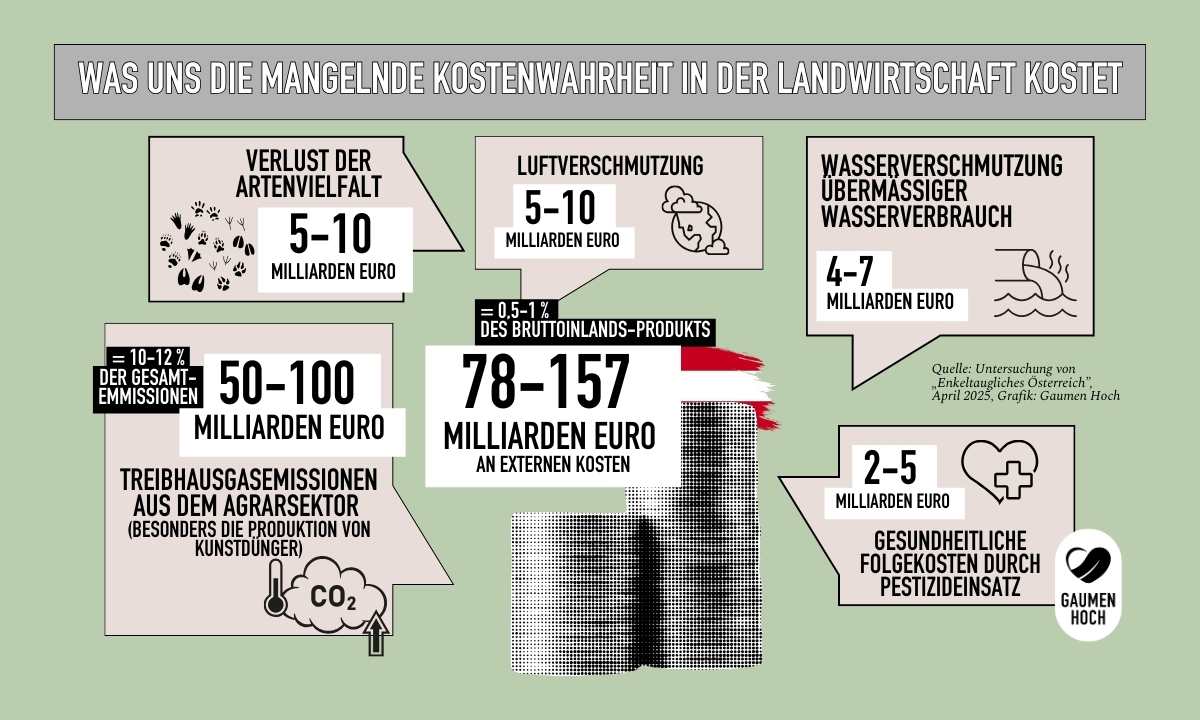

Laut einer Erhebung der Initiative „Enkeltaugliches Österreich”, vor Ort vertreten durch Vorstandsmitglied Barbara Holzer-Rappoldt, belaufen sich diese in der EU jährlich auf 78 bis 157 Milliarden Euro, was etwa 0,5 bis 1 % des Bruttoinlandsprodukts entspricht.

In Österreich alleine verursacht die Landwirtschaft Schäden von mindestens 1,3 Milliarden Euro pro Jahr, wovon durch eine Umstellung auf 100-%-Bio-Landwirtschaft mindestens ein Drittel eingespart werden könnte (rund 425 Millionen Euro).

Wer besonders geschützt werden muss

Für 4 % der Bevölkerung – das sind 420.000 Österreicherinnen und Österreicher – stellen die steigenden Lebensmittelpreise eine existenzielle Herausforderung dar. „Die ärmsten Haushalte in Österreich müssen laut einer Studie des Gesundheitsministeriums im schlimmsten Fall abwägen, ob sie ihr Geld für die Miete, für die Heizung oder für das Essen ausgeben“, sagte Marianne Penker vom BOKU Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung bei einer Diskussion zu den steigenden Lebensmittelpreisen in der Wiener Labstelle.

Um die vulnerabelste Gruppe zu unterstützen, bräuchten wir laut Stagl „Systeme, die das Wirtschaften mit der Natur, also das systemisch effiziente Wirtschaften, zum Massenphänomen werden lassen.“

Nachhaltiges Wirtschaften dürfe nicht nur punktuell oder in einzelnen Pilotprojekten erfolgen, sondern muss als umfassendes, ganzheitliches System etabliert werden, das langfristig Ressourcen schont, Umweltschäden minimiert und soziale Gerechtigkeit fördert. Dadurch können nachhaltige Praktiken breit umgesetzt werden und die Vorteile für alle Teile der Gesellschaft, insbesondere die Schwächsten, sichern. Es bedarf also einer strukturellen Transformation, die ökonomische, ökologische und soziale Dimensionen integriert und von politischen Rahmenbedingungen sowie gesellschaftlicher Mitgestaltung getragen wird.

„Das Problem der Ernährungsarmut, der ernährungsbedingten Gesundheit, kann man weder über den Markt noch durch verantwortungsvolles Kund:innenverhalten alleine lösen.“

Öffentliche Beschaffung als Hebel

Barbara Holzer-Rappoldt, strategische Leiterin von Enkeltaugliches Österreich, weist auf die Schlüsselrolle der öffentlichen Hand hin:

„Die öffentliche Beschaffung ist ein riesengroßer Abnehmer von Lebensmitteln. Wir reden hier von 1,5 Milliarden Euro jährlich. Lebensmitteleinkäufe, die wir mit unserem Steuergeld tätigen, in der öffentlichen Beschaffung, das heißt für Krankenhäuser, Kasernen, Schulen, Pflegeheime und Justizanstalten. Laut dem ambitionierten Aktionsplan Nachhaltige Beschaffung soll hier bis 2030 55 % Bio eingekauft werden. Wir stehen momentan bei 4 %.“

Marianne Penker: „Und hier kann die öffentliche Beschaffung mit gutem Beispiel vorangehen, nämlich nicht scheinbar zu sparen. Wenn man hier langfristig denkt und gute Lebensmittel einkauft, kann man damit auch Ernährungsgewohnheiten mitprägen, eine Vorbildrolle einnehmen und diese Transformation anstoßen, von der eigentlich alle überzeugt sind, dass sie kommen muss.“

Bio als nachhaltige und stabile Alternative

Elisabeth Zoubek vom Biohof ADAMAH ergänzt: „Bio-Lebensmittel sind relativ stabil geblieben, während die Preise in der konventionellen Landwirtschaft stark gestiegen sind.“ Sie nennt ein eindrucksvolles Beispiel: „So lag die Teuerungsrate von Bio-Produkten im Jahr 2023 teils deutlich unter jenen konventioneller Lebensmittel (z. B. +0,1 % für Bio-Kartoffeln vs. +19 % für konventionelle Kartoffeln).“ Zudem betont sie:

„Bio kann die Welt durchaus ernähren, wir müssen weniger Fleisch essen und weniger Lebensmittel in den Müll werfen.“

Konsument:innen als Teil der Lösung – aber nicht allein

Doch verantwortungsbewusstes Konsumverhalten alleine reicht nicht aus. Es braucht politische Rahmenbedingungen und einen systemischen Wandel, damit nachhaltiges Wirtschaften zum Mainstream wird.

In der Diskussion wurden fehlende politische Rahmenbedingungen kritisiert, die nötig sind, um diese externen Kosten systematisch zu erfassen und einzupreisen. Nur so kann ein gerechter Wettbewerb entstehen und nachhaltige Landwirtschaft zum Mainstream werden. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten dadurch endlich richtige Preissignale und können fundierte Kaufentscheidungen treffen. Dieses Thema wurde als zentral erkannt und soll in umfassenden Studien wissenschaftlich belegt werden, um politische Veränderungen zu fördern.

„Wir können uns den billigen Einkauf nicht mehr leisten, denn die Folgekosten übersteigen den Mehrpreis für Bio um ein Vielfaches.“

Gemeinsam für nachhaltigen Genuss

Die Diskussionsrunde machte klar: Die Herausforderung steigender Lebensmittelpreise lässt sich nur gemeinsam bewältigen. Politik, Produzent:innen, Händler und Verbraucher:innen sind gefragt, mutige Schritte zu gehen. Bio ist dabei kein Luxus, sondern ein wichtiger Pfeiler für ökologische und soziale Nachhaltigkeit.

„Jeder Kassenzettel ist ein Stimmzettel.“

Für verantwortungsbewusste Genießer:innen bedeutet das: Geschmack und Qualität dürfen nicht verhandelbar sein – und eine bewusste Esskultur lohnt sich für alle. Denn nur so steigern wir nicht nur unsere Lebensqualität, sondern sichern auch die Zukunft unserer Umwelt und Gesellschaft.