Wer kennt’s nicht: Die Tomate, die nach nichts, rein gar nichts schmeckt. Über die faden und wässrigen Radieschen ohne jedwede Schärfe brauchen wir gar nicht erst diskutieren. Viele unter uns nehmen diese geschmacklichen Ernüchterungsmomente mittlerweile achselzuckend zur Kenntnis. Und doch drängt sich nach dem Supermarkteinkauf immer wieder die Frage auf: Wem, bitte schön, schmeckt das?

Martin Grassberger hat darauf eine einfache Antwort: dem Markt. „Und nur dem Markt, sonst niemandem“, sagt er. „Weil das gesamte industrielle Ernährungssystem nicht darauf ausgerichtet ist, Menschen mit Nährstoffen zu versorgen. Sondern sie mit möglichst wenig Aufwand satt zu machen. Das ist ein Unterschied.“

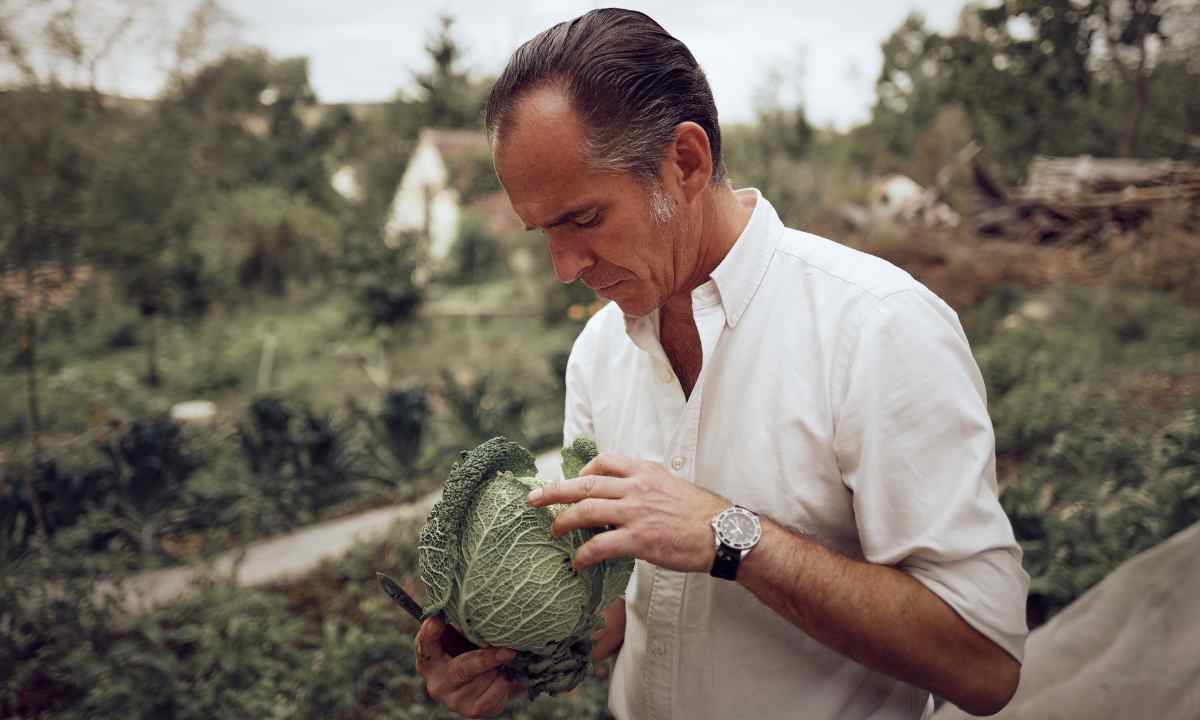

Martin Grassberger weiß, wovon er spricht: Als Arzt, Biologe, Forensiker – und ausgebildeter landwirtschaftlicher Facharbeiter – setzt er sich unter vielerlei Perspektiven mit den Zusammenhängen zwischen Gesundheit, Klimawandel und Landwirtschaft auseinander.

Dazu hat der 52-Jährige gebürtige Wiener bereits mehrere Bücher geschrieben. Sein wichtigstes Thema sind dabei unsere Böden. Und das nicht ohne Grund: Erstens sind Böden nach den Ozeanen die größten Kohlenstoffspeicher unseres Planeten, und zweitens sind sie für 95 Prozent aller weltweit produzierten Lebensmittel verantwortlich. Dazu gehören auch tierische Produkte, weil Nutztiere ja das Getreide fressen, das im Boden wächst.

„Was weltweit seit den 1960er Jahren mit unseren Böden passiert ist, kann nur als Misshandlung bezeichnet werden.“

In unseren Böden jedenfalls zeigt sich, wie verhängnisvoll die vergangenen Jahrzehnte der intensiven Landwirtschaft waren. Und dennoch steckt in unseren landwirtschaftlichen Nutzflächen auch die wahrscheinlich letzte Chance, unser Ernährungssystem zu revolutionieren, um es gesünder, geschmackvoller, vor allem aber nachhaltiger zu machen. Grassberger spricht in diesem Zusammenhang von „regenerativer Landwirtschaft“. Aber was heißt das genau?

Mehr als Dreck

„Was weltweit seit den 1960er Jahren mit den landwirtschaftlich bewirtschafteten Böden passiert ist, kann man eigentlich nur als Misshandlung bezeichnen“, sagt Grassberger. Damit spielt er auf die massiven Ertragssteigerungen an, die seither durch eine Reihe von, nun ja, Innovationen möglich geworden sind: dem Einsatz von Herbiziden und Pestiziden, von Düngemitteln und „verbesserten“ Saatgutzüchtungen genauso wie von modernen Maschinen, die dafür gesorgt haben, dass pro Fläche immer mehr Nahrungsmittel produziert werden konnten.

Um die explosionsartig wachsende Bevölkerung weltweit mit Nahrung zu versorgen, erfüllte der Boden über Generationen hinweg eine immer eindimensionalere Funktion: „Man sagte: Das ist halt der Dreck, der die Pflanze mit der Wurzel zusammenhält. Hauptsache, die wächst jetzt so schnell wie möglich, der Rest ist egal.“

Dieser Rest, der seither egal war, hat laut unterschiedlichen Berichten der Vereinten Nationen in den vergangenen 60 Jahren dazu geführt, dass rund 40 Prozent aller Böden weltweit degradiert sind, also nicht mehr fruchtbar genug, um Pflanzen langfristig mit den relevanten Nährstoffen zu versorgen.

Und dass sie auch andere wichtige Funktionen nicht mehr erfüllen können, wie Grassberger betont: „Ein gesunder Boden ist beispielsweise auch ein Grundwasserreservoir, er hat also eine wasserreinigende Funktion. Außerdem hält ein gesunder Boden, der durchwurzelt und begrünt ist, als Masse zusammen, ein degradierter hingegen nicht. Die vielen Hangrutschungen und Überschwemmungen nach Starkregenereignissen sind oft auch auf die degradierten Böden zurückzuführen.“ Das alles sind Fakten. Und zwar solche, die immer stärker ins kollektive Bewusstsein vordringen.

Gebt den Böden Bakterien!

Expert:innen weltweit sind sich heute einig: Auf die Degeneration der Böden muss eine Regeneration folgen. Aber wie? „Wir wissen heute viel mehr über unsere Böden als noch vor 20 Jahren“, sagt Grassberger. „Das gilt vor allem für die Vielfalt an Pilzen und Bakterien, die dort vorhanden sind. Und genau hier liegt eine große Chance für die Zukunft.“ Grassberger spricht in diesem Zusammenhang vom „Mikrobiom des Bodens“. Das Prinzip ist dasselbe wie im menschlichen Körper: Dort bezeichnet das Mikrobiom die Billionen von Pilzen und Bakterien, die sich vor allem im Darm befinden – und die Gesundheit und Lebenserwartung von uns Menschen nachweislich mitbestimmen.

„In unseren Böden ist diese Bakterienvielfalt genauso elementar, sie entscheidet darüber, ob es sich um einen fruchtbaren oder einen unfruchtbaren Boden handelt. Das heißt: Es muss darum gehen, dass im Boden möglichst viele dieser Pilze und Bakterien vorhanden sind. Und das geht nur durch eine naturnahe Bewirtschaftung der Böden.“ Wie genau, damit beschäftigt sich in der Praxis hierzulande einer wie kein anderer: Alfred Grand.

„Mit unseren neuen Produktionssystemen wird die Biodiversität neu aufgebaut, und wir schützen dabei auch das Klima.“

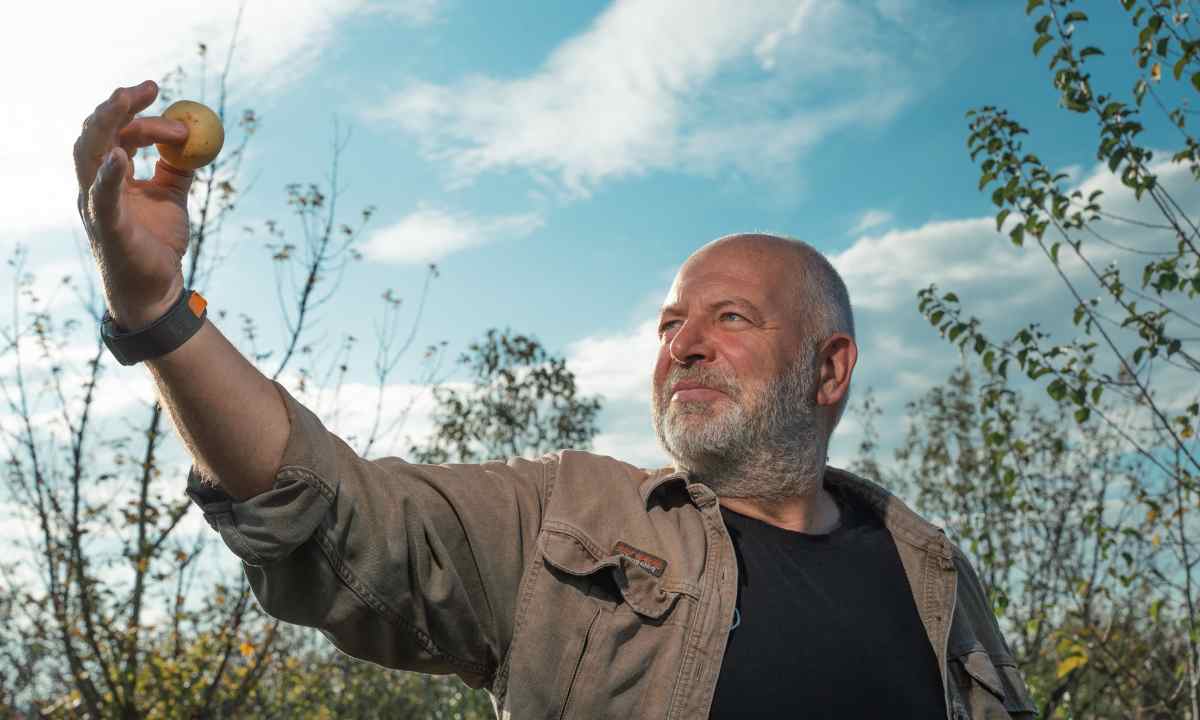

Mit seiner GRAND FARM führt der Biobauer im niederösterreichischen Absdorf Österreichs ersten Forschungs- und Demonstrationsbauernhof. „Wir erforschen hier zukunftsfähige Lebensmittelproduktionssysteme“, erklärt er.

„Das sind Systeme, in denen Lebensmittel auf eine Art und Weise produziert werden, dass die Umwelt nicht zerstört wird, sondern im Gegenteil: dass die Biodiversität dabei aufgebaut wird und das Klima geschützt.“

Mit Gemüse für die Klimaziele

Grand setzt einerseits auf seine Marktgärtnerei namens GRAND GARTEN, die als erste europäische Marktgärtnerei das weltweit renommierte Regenerative Organic Certificate erhalten hat.

Hier wachsen rund 60 Gemüsesorten nach den neuesten Erkenntnissen der regenerativen Landwirtschaft: keine mineralischen Dünger, keine Traktoren, die das Bodenleben zerquetschen, Fruchtfolge, Bewirtschaftung durch Handarbeit, Wurmkompostierung, Kreislaufwirtschaft durch 100-prozentige Energie-Eigenversorgung – um nur einige Beispiele zu nennen.

„Allein mit unserem Gemüseanbau tragen wir zu 12 von den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO bei.“

„Allein mit unserem Gemüseanbau tragen wir zu 12 von den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO bei“, sagt Grand, der – nicht zuletzt in seiner Funktion als EU Mission Soil Ambassador, also Bodenbotschafter der Europäischen Union – auch Teil mehrerer internationaler Forschungsgruppen ist. „Im Austausch mit anderen lernt man immer dazu“, sagt er.

Und spricht damit auch einen für Martin Grassberger zentralen Punkt an: „Wir können dieses System nur gemeinsam besser machen. Dafür braucht es Menschen, die ihr wertvolles Wissen teilen – und natürlich auch die, die mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen: Ein nachhaltigeres System unserer Lebensmittelproduktion ist möglich!“ Damit Tomaten auch endlich wieder wie Tomaten schmecken. Und ein Radieschen wie ein Radieschen. Es schmeckt halt einfach besser, wenn’s nicht nur sattmachen soll.

Aus unserem neuen

Kulinarikmagazin.

Mit Gaumen Hoch hält eine neue kulinarische Stimme Einzug, die Genussmenschen und Bewusste gleichermaßen inspiriert und informiert. Hier trifft intellektuelle Neugier auf die Freude am guten Essen: Das Magazin lädt ein zu einer Entdeckungsreise durch die Welt gesunder, saisonaler und biologisch-regionaler Lebensmittel. Es stellt Pionier:innen vor, die mit Leidenschaft Wandel gestalten, und bietet Orientierung im Dschungel der Nachhaltigkeits-Labels.

Ob inspirierende Rezepte, kluge Einblicke in aktuelle Entwicklungen oder Porträts engagierter Persönlichkeiten: Gaumen Hoch verbindet Wissensdurst mit Lebenslust und macht nachhaltigen Genuss zum Erlebnis für Kopf und Gaumen.

Die erste Ausgabe wird am 8. Mai 2025 (nur für Abonnent:innen) der Tageszeitung „Kurier“ beigelegt. Kurz danach liegt sie kostenlos in allen Gaumen Hoch-Mitgliedsbetrieben auf (solange der Vorrat reicht). Hier kannst du das Magazin online lesen.