Täuscht der Eindruck, dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz politisch in den Hintergrund geraten sind?

Sigrid Stagl: Der Eindruck ist nicht unbegründet, auch wenn empirische Evidenz – wie etwa die Global Risk Perception Survey des Weltwirtschaftsforums – ein differenziertes Bild zeichnet. Die gesellschaftliche und politische Anerkennung der Dringlichkeit von Klima- und Umweltschutz ist zwar hoch und in der Breite angekommen. Dennoch haben multiple Krisen der vergangenen Jahre – insbesondere die COVID-19-Pandemie und die Energiepreiskrise – erhebliche wirtschaftliche und soziale Verunsicherung ausgelöst.

Diese Entwicklungen haben politische Aufmerksamkeit und öffentliche Mittel gebunden und damit klimapolitische Ambitionen zumindest temporär überlagert. Was jedoch fehlt, ist ein umfassender Paradigmenwechsel: weg von einer additiven Politik einzelner Klimaschutzmaßnahmen, hin zu einer kohärenten sozial-ökologischen Transformation. Im Zentrum sollte nicht allein die Emissionsminderung stehen, sondern die Frage, wie gutes Leben und gute Arbeit für alle unter planetaren Grenzen gestaltet werden können. Politisches Handeln muss systematisch darauf ausgerichtet werden.

Dazu zählen unter anderem: (1) die systematische Umlenkung von Investitionen: weg von emissionsintensiven („braunen“) hin zu nachhaltigen („grünen“) Wirtschaftsbereichen, (2) eine Neuausrichtung arbeitsmarktpolitischer Institutionen im Sinne der Qualifizierung für die grüne Transformation und Arbeitszeitverkürzung, (3) breit angelegte Innovationsanreize für klimafreundliche Technologien, Praktiken und Geschäftsmodelle, und (4) die Sicherung und Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Daseinsvorsorge – insbesondere in den Bereichen Energie, Ernährung und Mobilität.

Nur mit einem solchen ganzheitlichen Ansatz kann Klimapolitik auch langfristig politisch tragfähig und gesellschaftlich akzeptiert bleiben.

Was sind die Ursachen für den Rückgang der politischen Priorität von Nachhaltigkeit und Klimaschutz?

Sigrid Stagl: Der Rückgang der politischen Priorisierung von Klima- und Umweltschutz ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

Erstens waren Politik, Verwaltung und Gesellschaft in den vergangenen Jahren mit einer Kumulation von Krisen konfrontiert – von der COVID-19-Pandemie über die Energiepreiskrise bis hin zu geopolitischen Unsicherheiten. Diese Entwicklungen haben nicht nur finanzielle Ressourcen gebunden, sondern auch den politischen Diskurs verschoben – weg von langfristigen Strukturfragen hin zu kurzfristigem Krisenmanagement.

Zweitens zeigen sich zunehmend die verteilungs- und strukturpolitischen Implikationen klimapolitischer Maßnahmen. Maßnahmen wie CO₂-Bepreisung, der Umbau der Wärmeversorgung oder die Transformation der Mobilität greifen tief in bestehende soziale und wirtschaftliche Strukturen ein. Wenn dabei Fragen der sozialen Gerechtigkeit – etwa durch gezielte Ausgleichsmaßnahmen oder eine progressive Förderpolitik – nicht ausreichend berücksichtigt werden, entstehen gesellschaftliche Spannungen und politischer Widerstand.

Drittens lässt sich eine zunehmende Politisierung und Polarisierung beobachten: Klimapolitik wird von bestimmten politischen Akteuren nicht mehr als überparteiliche Notwendigkeit verstanden, sondern gezielt zur Identitätsbildung und Abgrenzung genutzt. Dadurch wird Klimaschutz zunehmend als Symbolpolitik wahrgenommen – als vermeintliches Elitenprojekt, das kulturelle Lebensweisen infrage stellt. Das Ergebnis ist eine gefährliche Verschiebung: weg von der faktenbasierten Auseinandersetzung über effektive Maßnahmen hin zum kulturpolitischen Schlagabtausch.

Dabei darf nicht vergessen werden, worum es im Kern geht: um die gemeinsame Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen – und damit um eine Voraussetzung für wirtschaftliche Stabilität, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Generationengerechtigkeit. Klimaschutz muss als integraler Bestandteil einer zukunftsfähigen Gesellschaftspolitik verstanden und kommuniziert werden – nicht als isoliertes Spezialthema.

Warum gelten E-Autos oder Windräder inzwischen als Feindbilder – auch bei uns?

Sigrid Stagl: Die zunehmende Ablehnung technologischer Schlüsselmaßnahmen der Klimapolitik wie Elektroautos oder Windkraftanlagen ist auf ein Zusammenspiel aus sozialer Ungleichheit, infrastrukturellen Defiziten, symbolischer Aufladung und fehlender Partizipation zurückzuführen.

Im Fall der Elektromobilität zeigt sich, dass E-Autos lange Zeit primär im Premiumsegment vermarktet wurden und damit für viele Haushalte unerschwinglich blieben. Auch heute bestehen weiterhin Zugangsbarrieren – sei es durch hohe Anschaffungskosten, durch eine manchmal lückenhafte öffentliche Ladeinfrastruktur oder durch ein Mobilitätsverständnis, das stark an den urbanen Mittelstand angepasst ist. Für Menschen ohne Lademöglichkeit zuhause oder am Arbeitsplatz oder mit geringem Einkommen sind E-Autos vielfach keine realistische Option. Wenn klimaschonende Technologien aber als Ausdruck eines privilegierten Lebensstils wahrgenommen werden, tragen sie zu einer gesellschaftlichen Spaltung bei. Menschen, die sich „grüne Optionen“ nicht leisten können, empfinden politische Appelle zur Veränderung mitunter als moralische Bevormundung oder soziale Ausgrenzung. Es braucht daher ein grundsätzlich anderes Verständnis von Mobilitätswende – eines, das öffentliche Verkehrssysteme, aktive Mobilitätsformen und eine faire Preisgestaltung ebenso ernst nimmt wie technische Innovationen. Entscheidend ist, dass das Mobilitätssystem als Ganzes gerechter, bedürfnis- und serviceorientierter wird.

Die Windkraft steht für einen anderen, aber ebenso konflikthaften Transformationspfad. Zwar ist der damit erzeugte Strom nicht nur klimafreundlich, sondern auch kostengünstig – dennoch stößt der Ausbau der Windenergie häufig auf Widerstand. Interessanterweise zeigt die wissenschaftliche Literatur, ebenso wie unsere eigene Forschung, dass Menschen, die bereits persönliche Erfahrungen mit Windkraftanlagen gemacht haben, deutlich höhere Akzeptanzwerte aufweisen als Menschen ohne entsprechende Erfahrung. Das legt nahe, dass ein erheblicher Teil des Widerstands auf Unsicherheit beruht. Gleichzeitig hat sich Windkraft vielerorts zu einem Symbol politischer Entfremdung entwickelt. Die Anlagen werden nicht als lokale Energiequelle wahrgenommen, sondern als Ausdruck zentralistischer Planung, als Eingriff in gewohnte Landschaftsbilder und als Zeichen mangelnder Mitsprache. Diese Form der Ablehnung wurzelt also nicht nur in technischen oder ästhetischen Bedenken, sondern spiegelt tieferliegende gesellschaftliche Spannungen wider.

Die grüne Transformation insgesamt wird zunehmend nicht mehr als gemeinsames Projekt verstanden, sondern als Top-down-Prozess, bei dem Kosten und Nutzen ungleich verteilt erscheinen. Was fehlt, ist echte Partizipation – nicht im Sinne nachträglicher Information, sondern als frühzeitige und wirksame Mitgestaltung. Gerade im ländlichen Raum kann so Vertrauen entstehen und aus wahrgenommener Bedrohung wieder Gestaltungsspielraum. Um aus Technologiepolitik Zukunftspolitik zu machen, braucht es breite gesellschaftliche Allianzen, konkrete Alltagstauglichkeit und eine Politik, die soziale Gerechtigkeit nicht als Nebenschauplatz, sondern als integralen Bestandteil der Klimawende begreift.

Wurde die Bevölkerung mit Klimaschutzmaßnahmen überfordert oder schlecht mitgenommen?

Sigrid Stagl: Ja, in vielerlei Hinsicht. Während die wissenschaftliche Notwendigkeit für ambitionierten Klimaschutz längst unstrittig ist, mangelte es bislang häufig an einer Kommunikation und Politikgestaltung, die die positiven Auswirkungen klimafreundlicher Maßnahmen auf die Lebensrealitäten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen sichtbar macht. Anstatt Klimapolitik als Innovationschance, als Investition in Zukunftssicherheit oder als Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit zu vermitteln, dominierte lange Zeit ein Narrativ des Verzichts. Begriffe wie „Fleischverbot“ oder „autofreie Innenstädte“ wurden in der öffentlichen Debatte zu Symbolen für Einschränkung, statt für attraktive Lebensweise und verantwortungsvolles Handeln.

Insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen oder prekären Lebensverhältnissen wurden klimapolitische Maßnahmen häufig nicht als Unterstützung, sondern als zusätzliche Belastung empfunden – sei es durch steigende Energiepreise, komplexe Förderlogiken oder die Sorge, bei der Transformation zurückgelassen zu werden. Die damit verbundenen Verteilungsfragen wurden lange nicht ausreichend adressiert. Gerade in diesen Gruppen entstand dadurch nicht nur Ablehnung, sondern auch das Gefühl, dass Klimapolitik an den eigenen Bedürfnissen und Möglichkeiten vorbeigeht.

Erschwerend kommt hinzu, dass viele zentrale Instrumente der Klimapolitik – etwa CO₂-Zertifikate, die EU-Taxonomie oder Kompensationssysteme – in ihrer Funktionsweise schwer vermittelbar sind. Statt Transparenz und Vertrauen zu schaffen, fördern sie bei Teilen der Bevölkerung Misstrauen, Überforderung oder Desinteresse. Es fehlt häufig an niedrigschwelliger Aufbereitung, an zielgruppenspezifischer Ansprache und an glaubwürdigen politischen Botschafter:innen, die Klimapolitik als gesamtgesellschaftliches Entwicklungsprojekt begreifbar machen.

Eine effektive Klimapolitik muss daher nicht nur technologisch machbar und ökologisch wirksam sein – sie muss auch kommunikativ überzeugend und sozial gerecht gestaltet werden. Nur dann kann sie die notwendige Breite an gesellschaftlicher Unterstützung mobilisieren.

Wie kann man vermitteln, dass Klimaschutz alle betrifft – nicht nur „grüne“ Wähler:innen?

Sigrid Stagl: Um die gesellschaftliche Breite für Klimaschutz zu gewinnen, braucht es ein grundlegendes Umdenken in der Art und Weise, wie über Klimapolitik gesprochen und entschieden wird. Entscheidend ist, dass Klimaschutz nicht länger als exklusives Anliegen einzelner politischer Milieus wahrgenommen wird, sondern als gesamtgesellschaftliche Gestaltungsaufgabe, die unterschiedliche Lebensrealitäten und Interessen ernst nimmt.

Ein zentraler Hebel dafür liegt in einer breiteren Allianzbildung und sektorübergreifenden Lösungsfindung. Es genügt nicht, auf abstrakte Emissionsziele oder globale Gefahren zu verweisen – entscheidend ist, dass konkrete Vorteile für die Menschen vor Ort sichtbar und erfahrbar werden. Klimapolitik muss verknüpft werden mit spürbaren Verbesserungen im Alltag: sauberere Luft, geringere Energiekosten, sichere regionale Arbeitsplätze, attraktive Mobilitätsangebote oder eine krisenfeste Nahversorgung. Solche positiven Bezüge machen Klimaschutz anschlussfähig – nicht über Appelle, sondern über Erlebbarkeit.

Zugleich braucht es eine Mehrstimmigkeit in der Kommunikation. Wenn Klimaschutz ausschließlich von NGO-Vertreter:innen, Umweltminister:innen oder technischen Expert:innen vertreten wird, verstärkt das die Wahrnehmung, es handle sich um ein Nischenthema. Deutlich wirkmächtiger ist es, wenn Landwirt:innen über agrarökologische Umstellungen sprechen, Handwerker:innen über nachhaltige Sanierungstechniken berichten oder Ärzt:innen die gesundheitlichen Vorteile einer emissionsarmen Umwelt betonen. Solche vielfältigen Stimmen verankern Klimaschutz in der gesellschaftlichen Mitte.

Darüber hinaus sind integrative Politikansätze zentral. Maßnahmen sollten soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Resilienz und ökologische Ziele nicht gegeneinander ausspielen, sondern zusammenführen. Beispiele wie Energiegemeinschaften, die regionale Wertschöpfung generieren und soziale Teilhabe ermöglichen, oder klimafitte Städte, die sowohl ökologisch als auch sozial aufgewertet werden, zeigen, wie dieser Dreiklang in der Praxis funktionieren kann.

Klimapolitik wird dann breit akzeptiert, wenn sie nicht als Belastung, sondern als Chance für eine lebenswerte, gerechtere und zukunftsfähige Gesellschaft kommuniziert – und politisch konkret gestaltet – wird.

Warum fehlt in der Landwirtschaft oft das breite Umdenken – trotz Klimawandel-Folgen wie Dürren oder Überschwemmungen?

Sigrid Stagl: Die Landwirtschaft befindet sich in einer ambivalenten Rolle: Sie ist einerseits massiv vom Klimawandel betroffen – etwa durch zunehmende Wetterextreme wie Dürren, Starkregen oder Ernteausfälle –, andererseits aber auch Mitverursacherin von Treibhausgasemissionen, etwa durch Methan- und Stickstoffemissionen aus Tierhaltung und Düngung. Dass der notwendige Wandel bislang oft nur zögerlich erfolgt, hat strukturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ursachen.

Ein zentrales Hindernis sind die tiefen strukturellen Verflechtungen, in denen viele landwirtschaftliche Betriebe eingebunden sind. Förderlogiken, Abnahmeverträge, technische Ausstattung und langfristige Investitionszyklen limitieren den kurzfristigen Spielraum für betriebliche Transformationen. Ein systemisches Umdenken erfordert hier nicht nur neue Anreize, sondern eine Anpassung der gesamten agrarökonomischen Rahmenbedingungen – vom Subventionssystem bis zur Marktstruktur.

Hinzu kommt eine große Unsicherheit bezüglich langfristiger Perspektiven. Die Transformation hin zu einer klimaneutralen Landwirtschaft – etwa durch Maßnahmen wie Humusaufbau, Diversifizierung, Agroforstsysteme oder Agrar-Photovoltaik – erfordert stabile politische Rahmenbedingungen, Planungssicherheit und gezielte Investitionsförderung. Wenn jedoch unklar bleibt, welche Pfade politisch unterstützt werden und wie sich Märkte entwickeln, zögern viele Betriebe, die nötigen Schritte zu setzen.

Nicht zu unterschätzen ist schließlich auch die emotionale Dimension. Viele Landwirtinnen und Landwirte erleben die öffentliche Klimadebatte als einseitig und stigmatisierend – sie fühlen sich pauschal als „Klimasünder:innen“ adressiert, obwohl sie unter hohem wirtschaftlichen Druck stehen und vielfach bereits ressourcenschonend arbeiten. Diese Form der pauschalen Schuldzuschreibung führt nicht zur Mobilisierung, sondern zu emotionaler Abwehr und Rückzug.

Ein breiter agrarischer Wandel braucht daher nicht nur technische Lösungen, sondern auch gesellschaftliche Anerkennung, faire ökonomische Bedingungen und eine Politik, die die Landwirtschaft als aktiven Teil der Lösung begreift – nicht als Problemverursacherin. Nur unter diesen Voraussetzungen kann der notwendige Umbau gelingen und zugleich die Zukunftsfähigkeit des Sektors gesichert werden.

Warum gelingt Dänemark eine erfolgreiche Klimapolitik – aber Österreich tut sich schwer?

Sigrid Stagl: Dänemark gilt europaweit als Vorzeigebeispiel für eine konsistente und wirksame Klimapolitik – nicht zuletzt, weil dort seit Jahrzehnten ein breiter gesellschaftlicher und parteiübergreifender Konsens über die Notwendigkeit ökologischer Transformation besteht. Dieser Konsens bildet die Grundlage für eine ambitionierte, langfristig angelegte Politik, die Energiewende, Innovationsförderung und steuerliche Steuerung konsequent miteinander verknüpft.

Ein zentraler Erfolgsfaktor liegt in der strategischen Weitsicht: Dänemark hat bereits in den 1990er-Jahren begonnen, gezielt aus fossilen Energieträgern auszusteigen – insbesondere durch den Ausbau der Windenergie und den Aufbau kommunaler Wärmenetze. Diese frühe Weichenstellung hat nicht nur die Abhängigkeit von importierten Energieträgern verringert, sondern auch Innovationsdynamik und Beschäftigung in nachhaltigen Sektoren gefördert.

Gleichzeitig hat das Land stark auf Partizipation und Bürgernähe gesetzt. Energiegenossenschaften, Bürgerwindparks und die systematische Einbindung kommunaler Akteur:innen haben nicht nur für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz gesorgt, sondern auch die regionale Wertschöpfung erhöht. Klimapolitik wurde dadurch nicht als zentral verordnete Belastung, sondern als Chance für regionale Entwicklung und demokratische Mitgestaltung verstanden.

Ein dritter Erfolgsfaktor ist die politische Kohärenz: In Dänemark sind klimapolitische Maßnahmen in sich stimmig und aufeinander abgestimmt – von der Energiepolitik über das Steuersystem bis hin zur Raumplanung. Es gibt weniger Zielkonflikte zwischen verschiedenen Ressorts, eine klare Verantwortlichkeit und verlässliche Umsetzungsprozesse.

Im Vergleich dazu steht Österreich vor strukturellen und politischen Herausforderungen. Die Zuständigkeiten für Klima- und Energiepolitik sind zwischen Bund und Ländern stark zersplittert, was eine einheitliche Strategie erschwert. Hinzu kommen häufige politische Kurswechsel, kurzfristige Prioritätensetzungen und ein geringerer Grad an gesellschaftlicher Einbindung. All dies führt dazu, dass ambitionierte Ziele zwar formuliert, aber in der Umsetzung regelmäßig verwässert oder verzögert werden.

Während Dänemark den Wandel als gemeinschaftliches Projekt über Parteigrenzen hinweg begreift, wird Klimapolitik in Österreich noch zu oft von sektoralen Interessen, föderalen Blockaden und kurzfristigen politischen Kalkülen geprägt. Ein erfolgreicher Transformationspfad setzt jedoch voraus, dass Klima- und Energiepolitik als langfristige Strukturpolitik verstanden und konsistent umgesetzt wird – getragen von einem breiten gesellschaftlichen und institutionellen Schulterschluss.

Was sollte sich eine neue Bundesregierung in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz vornehmen?

Sigrid Stagl: Eine neue Bundesregierung sollte Klimaschutz nicht als Einzelpolitik verstehen, sondern als zentrale Gestaltungsaufgabe für eine zukunftsfähige Gesellschaft – und diese konsequent mit sozialen, wirtschaftlichen und demokratischen Zielen verknüpfen. Im Zentrum sollte eine ambitionierte, aber sozial gerechte Klimapolitik stehen, die Planungssicherheit schafft, Investitionen mobilisiert und gesellschaftliche Teilhabe stärkt.

Zunächst braucht es einen verbindlichen und verlässlichen Ordnungsrahmen, der klare Zielpfade vorgibt und Umsetzungsverantwortung einfordert. Ein Klimaschutzrahmengesetz mit rechtlich verpflichtenden Reduktionspfaden für alle Sektoren – abgestimmt mit den EU-Zielen – würde nicht nur Orientierung bieten, sondern auch die Planbarkeit für Unternehmen, öffentliche Hand und Zivilgesellschaft erhöhen.

Darüber hinaus sollten öffentliche Investitionen strategisch auf jene Infrastrukturen ausgerichtet werden, die für die sozial-ökologische Transformation entscheidend sind: der Ausbau eines flächendeckenden, attraktiven öffentlichen Mobilitätsangebots, die energetische Sanierung von Gebäuden, die Dekarbonisierung der Energieversorgung sowie die digitale und physische Infrastruktur für Kreislaufwirtschaft und regionale Versorgungssysteme. Solche Investitionen wirken nicht nur ökologisch, sondern auch konjunktur- und beschäftigungswirksam.

Ein zentraler Hebel liegt auch in der engen Verzahnung von Klima- und Strukturpolitik. Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft muss aktiv gestaltet werden – durch gezielte Unterstützung von Regionen im Strukturwandel, durch Qualifizierungsoffensiven für Beschäftigte, durch Innovationsförderung in KMU sowie durch die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten.

Wesentlich ist zudem die konsequente Stärkung von Partizipation und demokratischer Mitgestaltung. Klimaräte, Energiegemeinschaften oder kommunale Pilotprojekte mit Vorbildcharakter können nicht nur innovative Lösungen hervorbringen, sondern auch Vertrauen und Akzeptanz schaffen. Voraussetzung dafür ist eine ernsthafte Einbindung – nicht als PR-Instrument, sondern als gelebte Beteiligungskultur.

Schließlich sollte die Bundesregierung der Klimakommunikation deutlich mehr Aufmerksamkeit widmen. Die Transformation bringt zweifellos Kosten, aber auch enorme Chancen. Diese verständlich, transparent und zielgruppengerecht zu vermitteln – jenseits technokratischer Fachsprache und polarisierender Schlagworte – ist eine zentrale Voraussetzung, um populistischen Narrativen entgegenzuwirken und gesellschaftliche Mehrheiten für den Wandel zu sichern. Klimapolitik muss nicht nur funktionieren – sie muss auch anschlussfähig und glaubwürdig erklärt werden.

Verantwortungsbewusst genießen. Am besten schmeckt’s mit regionalen und saisonalen Bio-Lebensmitteln. Wenn es dir möglich ist, kauf direkt bei biozertifizierten Produzentinnen und Produzenten ein, frag am Markt nach bio oder achte im Supermarkt auf das EU-Bio-Siegel oder Siegel, die darüber hinausgehen, wie zum Beispiel Bio Austria, Demeter, Ja Natürlich, Erde & Saat oder Bioland. Wann ist etwas wirklich bio?

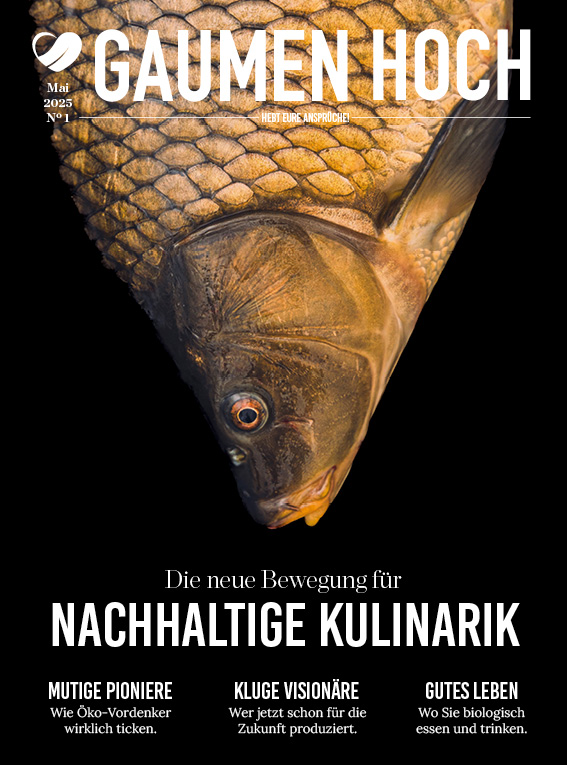

Aus unserem neuen

Kulinarikmagazin.

Mit Gaumen Hoch hält eine neue kulinarische Stimme Einzug, die Genussmenschen und Bewusste gleichermaßen inspiriert und informiert. Hier trifft intellektuelle Neugier auf die Freude am guten Essen: Das Magazin lädt ein zu einer Entdeckungsreise durch die Welt gesunder, saisonaler und biologisch-regionaler Lebensmittel. Es stellt Pionier:innen vor, die mit Leidenschaft Wandel gestalten, und bietet Orientierung im Dschungel der Nachhaltigkeits-Labels.

Ob inspirierende Rezepte, kluge Einblicke in aktuelle Entwicklungen oder Porträts engagierter Persönlichkeiten: Gaumen Hoch verbindet Wissensdurst mit Lebenslust und macht nachhaltigen Genuss zum Erlebnis für Kopf und Gaumen.

Die erste Ausgabe wird am 8. Mai 2025 (nur für Abonnent:innen) der Tageszeitung „Kurier“ beigelegt. Kurz danach liegt sie kostenlos in allen Gaumen Hoch-Mitgliedsbetrieben auf (solange der Vorrat reicht). Hier kannst du das Magazin online lesen.